太宰府天満宮の参拝記です。

太宰府天満宮には数々の不思議言い伝えがあり、パワースポットとして多くの人に親しまれています。

太宰府天満宮ご本殿の周りを中心とした参拝記をまとめました。

太宰府駅から参道を通って太宰府天満宮へ向かう

太宰府天満宮参拝の旅は、ここから。

太宰府駅です。

駅のいたるところに梅のモチーフがあり、梅林を思わせる色もステキです。

こちらは太宰府観光列車、旅人です。

太宰府で多くの歌を残したとされる歌人大伴旅人(おおとものたびと)が名前の由来です。

太宰府で詠まれた歌といえば、「令和」の由来となった「初春の令月にして気淑く風和らぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす」という和歌がありました。

この和歌もこの太宰府で詠まれたものですね。

太宰府天満宮の参道は、太宰府駅からすぐです。

参拝した日は天気が良かったこともあり、多くの人で賑わっています。

鳥居が見えてきました。

ここが有名なおしゃれなスターバックス。

梅ヶ枝餅の由来

太宰府名物、梅ヶ枝餅のお店がたくさんあります。

この梅ヶ枝餅は、なぜ太宰府の名物なのか。

一説によると、罪人扱いされ、食べるのもままならない菅原道真公のために浄妙尼(じょうみょうに)という老女が家の隅から梅の枝にさしてお持ちを差し入れしたと言われています。

また菅原道真公がなくなられたあと、好きだった餅を梅の枝にさして棺にお供えしたからという説もあります。

この太宰府で、梅ヶ枝餅のお店は50件もあるそうです。

次の鳥居。

太鼓橋

太鼓橋です。

この太鼓橋は御神橋といい、太鼓橋→平橋→太鼓橋の3つの橋から出来ています。

3つの異なる形の橋が、過去、現在、未来を表すそうです。

ここは太鼓橋の真ん中。

御神橋がかかっているのは心字池(しんじいけ)といい、「心」という字を形どって出来ているそうです。

この太鼓橋には多くの言い伝えがあります。

- 過去の橋(最初の橋)を渡るとき後ろを振り返らない。

- 現在の橋(2番目の真ん中の橋)を渡るときは立ち止まらない。

- 未来の橋を(最後の橋)を渡るときはつまずかない。

- 逆にわたると「過去に遡る」ことになるので、太鼓橋を渡らず脇道を徹のが良い。

- 夫婦で渡ると縁が切れる。

ちなみに私は夫婦で参拝し、一緒に橋を渡っていますが縁は切れていません。

帰りにも太鼓橋を通りましたが、特に運気が落ちたような体験はありません。

(逆に参拝後は運気アップしています)

気になる方は太鼓橋は夫婦でタイミングを外してわたる、帰りは脇道を通るなどされると良いと思いますが、気にならない方は大丈夫かと思います。

桜門です、美しい。

桜門をくぐります。

太宰府天満宮・ご本殿

梅の向こう側に本殿があります。

3月の中旬でしたので、梅はもうほとんど終わりの時期でしたが、ここで見事な梅を見ることが出来ました。

狛犬様。

本殿に向かって突き進みます。

太宰府天満宮のご祭神は、天満大自在天神。

あの菅原道真公です。

学問の神様として知られています。

天神様として親しまれていて、全国に12000社あるとも言われる天満宮。

天満宮の総本社と呼ばれるところは全国で3か所あります。

都から太宰府への旅の途中に宿泊された山口県の防府天満宮、菅原道真公がお亡くなりになられた地であるこの太宰府天満宮、そして死後に菅原道真公をお祀りした北野天満宮です。

参拝者の行列。

ご本殿右手側には、有名な飛梅が見えます。

この飛梅は、無実の罪で左遷された菅原道真公を慕い、都から一夜にして飛んできたという言い伝えされている梅の樹です。

この時期は梅が散ったばかりで葉はついていません。

別の時期に訪れたときの飛梅をご覧ください。

広い境内。

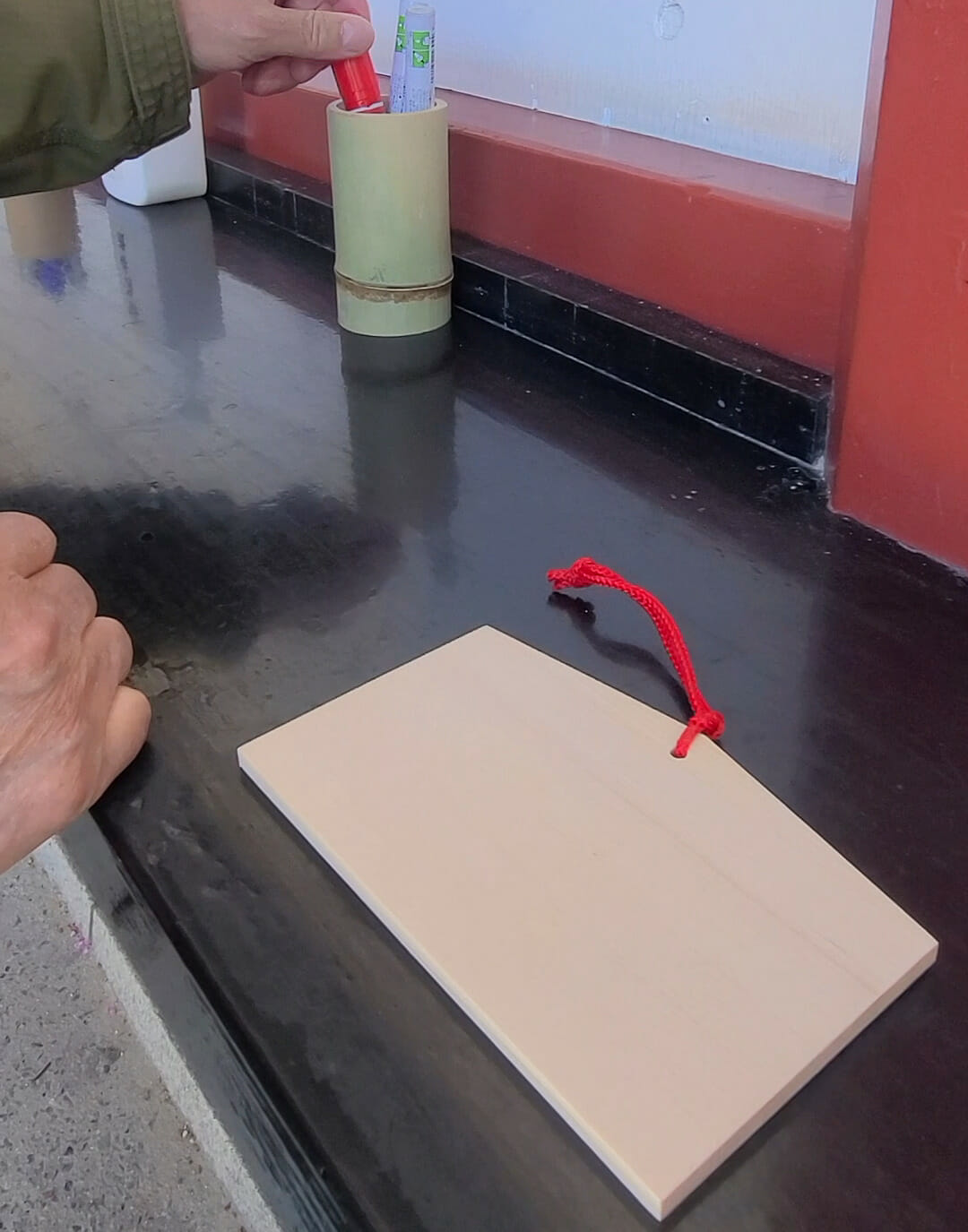

たくさんの絵馬が奉納されています。

私たちも絵馬を奉納することにしました。

寅年なので、寅にちなんだ絵馬でした。

願いが叶いますように。

境内には、太宰府天満宮の近くにある竈神社の授与所もありました。

最近では「鬼滅の刃の聖地」として、とても人気のある神社です。

その前から縁結びのパワースポットとしても信仰厚い神社です。

太宰府天満宮の御神牛

桜門を出たところには、御神牛(ごしんぎゅう)がいらっしゃいました。

菅原道真の亡骸を乗せた牛が、座り込んで動かなくなってしまった場所に太宰府天満宮が建立されたのは、とても有名な言い伝えです。

御神牛は太宰府天満宮に11体あり、頭をなでると頭が良くなる、体の悪い所を撫でると良くなると言われ、参拝者で賑わう日には行列が出来ていることもあります。

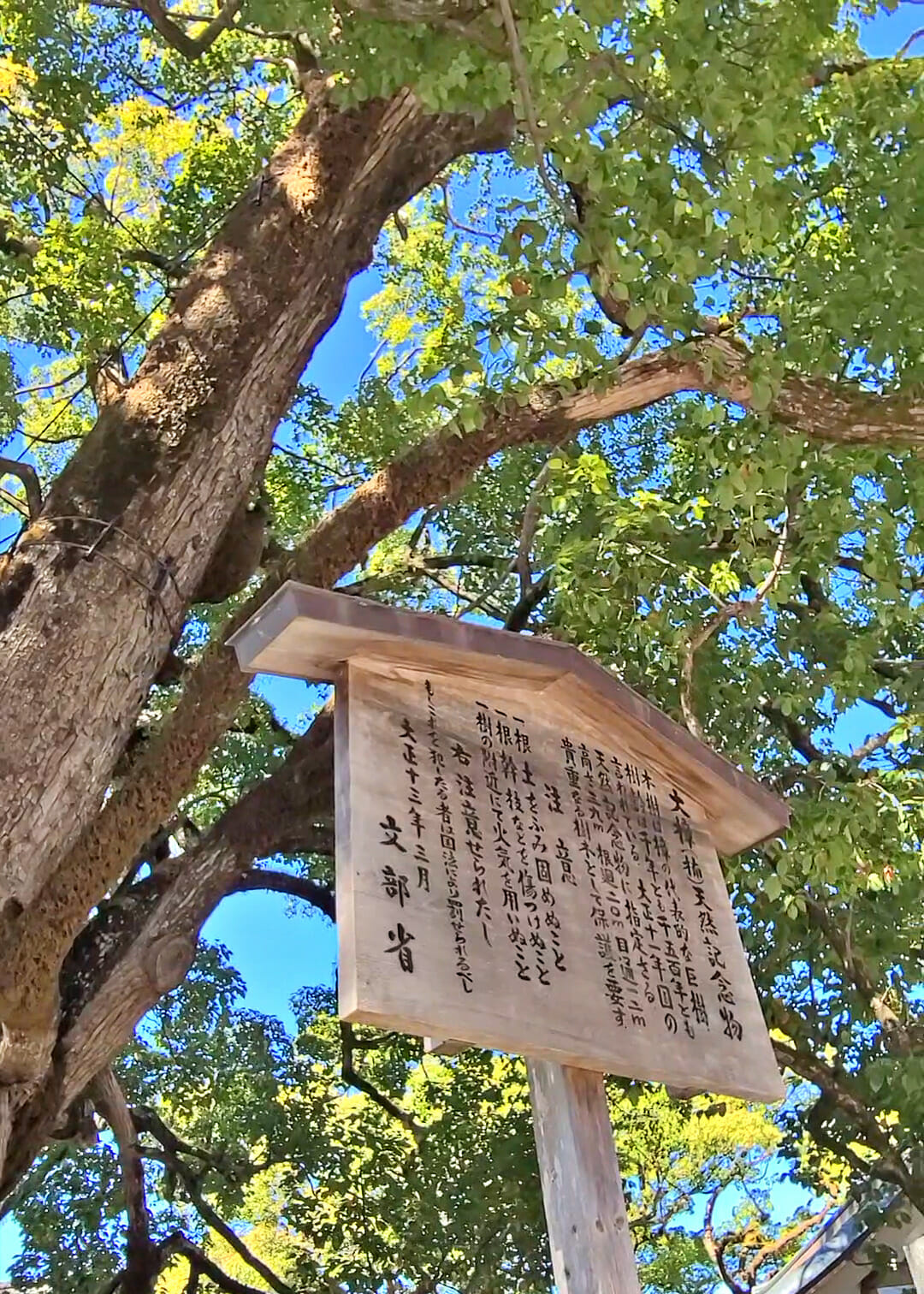

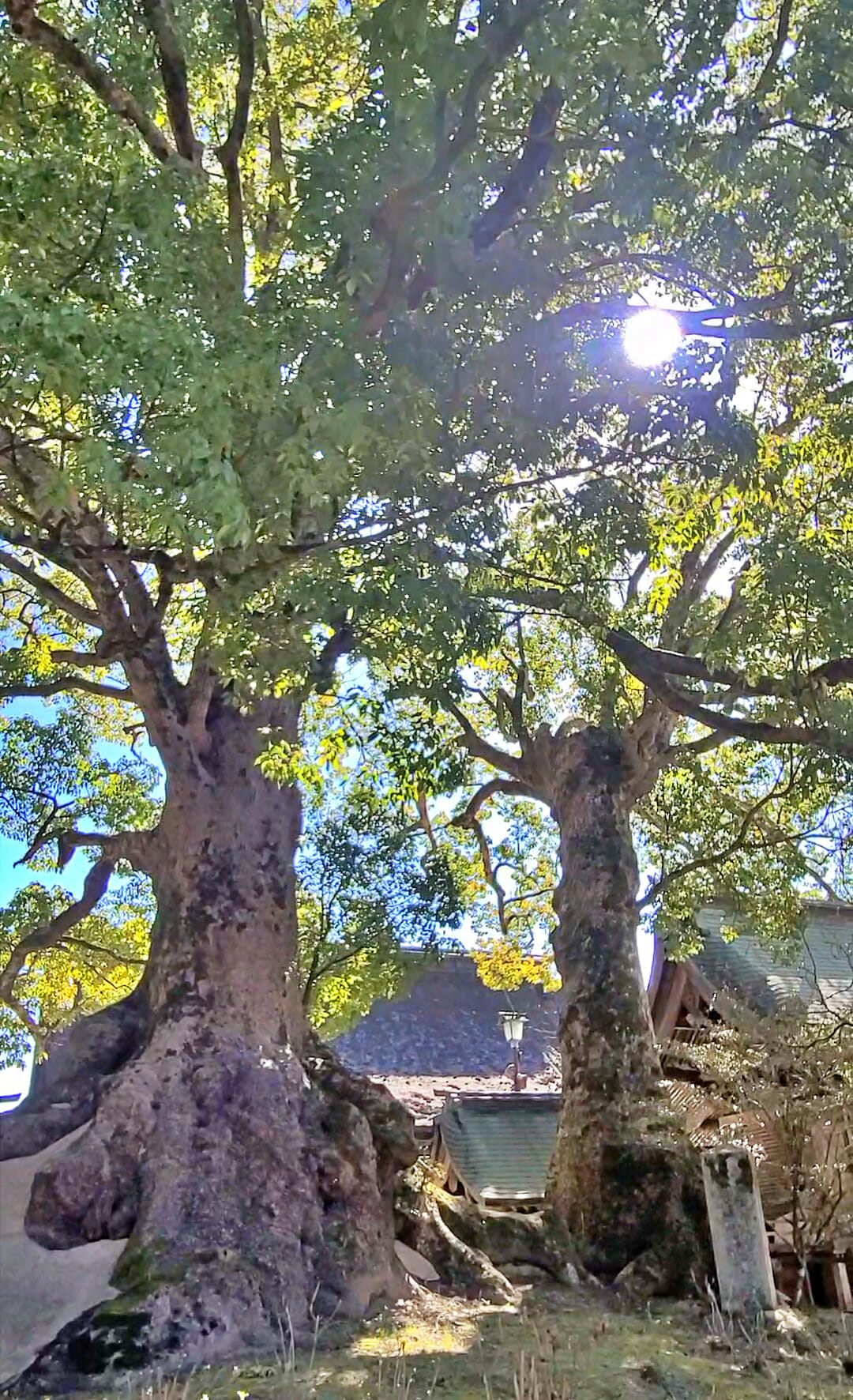

太宰府天満宮の大樟・夫婦樟

御神牛から奥へと進むと、大きな木が見えました。

天然記念物の大楠で、樹齢1500年とも言われる木です。

まだまだパワースポットがあります。

夫婦円満のパワースポット、夫婦樟(めおとくす)です。

仲良く寄り添っているようにみえる姿が微笑ましいです。

厄晴れひょうたん

もう一度太宰府天満宮の境内に戻る道のりで、たくさんのひょうたんが奉納されていました。

厄晴れひょうたんとよばれる縁起物です。

太宰府天満宮には、梅の木の下でひょうたん酒を飲めと、厄除けのご利益があると伝わっています。

厄晴れひょうたんの中に、願いごとを書いた紙を入れ、自宅に置いたり身につけたりすることで、災難を逃れるようにと祈願します。

梅園で梅ヶ枝餅を頂く

さらに奥には梅林があります。

ちょっと時期が遅かったので、ほとんど梅は残っていません。

少しだけ!鮮やかなピンク色を残す木もありました。

ここで少し休憩。

小山田茶店に入ります。

太宰府天満宮ご用達、創業350年という老舗だそうです。

梅ヶ枝餅、食べます。

梅が枝餅と抹茶セット。

焼きたてでアツアツです。

次回はぜひ、満開の梅を見ながら梅ヶ枝餅を食べたいものです。

ここはお礼参りに訪れた方の奉納所です。